キャリアビジョン

「仕事ができる人」とは?

みなさんは「仕事ができる人」と聞いて、どんな人をイメージするでしょうか? 多くの人が「広く深い知識をベースにテキパキと業務をこなし、着実に成果を出せる人」を思い浮かべるのではないでしょうか。 そのような方々に共通していることは、与えられたタスクをこなすだけでなく、目的を見据え自らの意志で価値を生み出していることです。 当社のモットーでもある「自ら考え、自ら動き、自ら成長する」を実践されている人とも言えます。

そのような方々は、他責にしたり環境のせいにしたりせず、工夫を繰り返しやり抜くため、周囲から「この人はなんとかしてくれる(=仕事ができる人)」という期待と信頼が増していきます。

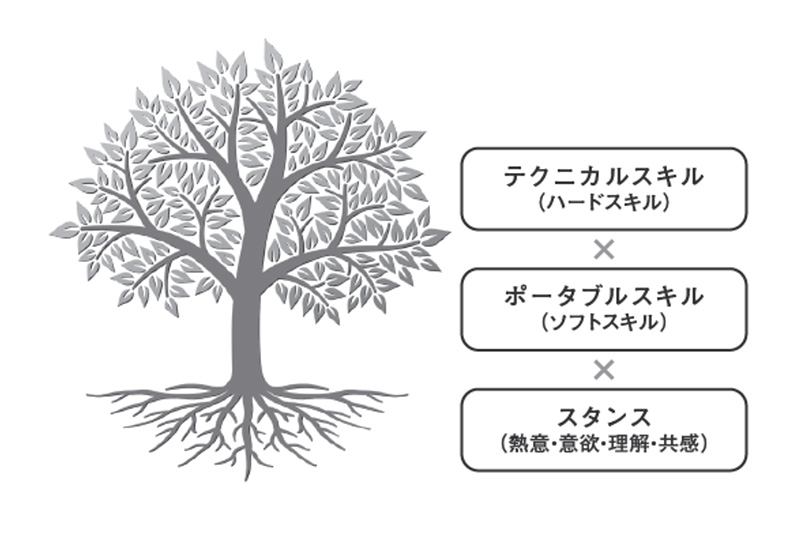

私自身、これまでのキャリアの中で、多くの「仕事ができる人」と出会い、そこからたくさんの気づきや学びを得てきました。 バランス感覚を大切にしていたこともあり、稲盛和夫さんが提唱した「考え方x熱意x能力」という捉え方には大きな影響を受けています。

「他の人にはできない難しいことができる。誰よりも深い知識をもっている。」というスペシャリティも大事ですが、考え方や行動が伴っていないために宝の持ち腐れとなってしまい非常にもったいない、という方にも多く出会ってきました。

当社では、この「仕事ができる人」の考え方や行動原則を「ねっこ」と呼び、みんなで「ねっこ」を育んでいます。ねっこは生まれつきの才能ではなく、日々の意識と実践によって磨かれていくものです。

ねっこが頑丈になれば、不確実な未来を前向きに考えられたり、困難なことを乗り越えられたり、成長スピードが加速されたり、自身が思い描くキャリアビジョンを実現しやすくなると信じています。

UGにおけるキャリアは、仕事を通してこの「ねっこ」を育み、自身の可能性を広げ続け、未来の選択肢を増やしていくことだと私たちは考えています。

私たちはみなさんに「自ら考え、自ら動き、自ら成長する」ことを期待しています。 その主体性こそが、みなさんの成長を最も加速させる原動力となると信じているからです。

UGは、みなさんが安心して挑戦し、失敗から学び、成長していけるよう、全力でサポートすることを約束します。

困った時には、助けを求めることをためらわないでください。私たちもまた、日々の仕事の中で互いに助け合い、助けてもらいながら成長してきました。

自身のキャリアビジョンを実現したいと願うみなさんからのご応募を、心よりお待ちしております。

HR本部長 高井庸一

UGにおける取り組み

-

ウェルカムラリー

既存社員が新入社員へあいさつ・対話をし、「ウェルカムラリーシート」へサインをします。 新入社員は、入社日から6か月以内に、所属部門の社員(事業部所属の場合は9割以上、それ以外の部門の場合は全員)に加え、他部門の社員とも積極的に対話し、合計100名以上のサインを集めることを目指します。100人目のサインは所属部門の部門長からもらい、100名達成した社員には特別賞与を支給しています。

当初社員数が少なかった頃は、全社員と対話しサインを集め、最後のサインは社長が行っていました。 ウェルカムラリーを理由にお客様オフィスへ訪問し、お客様企業の社風や業務を知る機会にもなっていました。 組織の規模拡大や状況変化に応じて柔軟に運用を変更しており、コロナ禍にはオンラインで対話しサインできる仕組みも構築してきました。

-

入社時研修

UGの入社時研修は、一般的な研修とは一線を画しています。 一方的な説明よりも質疑応答の時間を多く設け、皆さんの疑問にじっくりと向き合います。 技術的なスキル習得だけでなく、UGの社員として大切にしたい「スタンス」の理解に重点を置いているのが特徴です。

特に印象的なのは「退職する際のお約束」や「失敗からの学び」といった研修です。 これらは、お客様先で即戦力となることよりも、まずはUGの一員として心得ておいてほしいことを様々な形で伝えるための大切な機会と考えています。 研修を通してお互いを深く知り、共に成長できる関係を築いていきたいと考えています。

-

UGアカデミー

UGアカデミーは「自ら考え、自ら動き、自ら成長する」を志向する人材の成長加速を支援する企業内大学です。2019年4月に開校しました!

コーポレートエンジニアの育成・成長を中心におき、500社以上のコーポレートITに企業の内側から関わり続け蓄積された集合知をもとに体系的に学んでいます。 さまざまなコンテンツは社員自ら企画・実施しており、今後も成長加速を支援するより多くのコンテンツを開発していきます。

詳細を「UGアカデミーサイト」でご紹介していますので、ご覧ください!

-

フォーラム

部門横断でランダムに構成された8名前後のクローズドコミュニティです。 各人の自己開示と経験シェアをベースに月3時間程度、業務として取り組んでいます。

「全員参加。アドバイスや意見をしない。過去で語る。守秘義務。気づきや学びは自己責任。」という基本ルールに則り、仕事・プライベートを問わず、うまくいった経験やうまくいかなかった経験を各々がメンバーに開示していくことで、新たな気づきや学びを得ることができます。 自己と他者の違いを知り、深い部分でのつながりを醸成することで、結果的に信頼関係が強くなっていきます。 通常業務の中では得ることが難しい、個人の成長を支援する活動です。